アジャイル開発をモノづくりに生かすには

アジャイル開発とは、ご存知のようにソフトウェアやシステム開発の手法の1つです。

一般的には2週間(最近は一週間という会社もある)を1単位(「スプリント」または「イテレーション」という)として、計画(要件定義)から設計・開発・テスト・リリースまでの一連の工程を繰り返すことで、精度向上や機能追加をして開発を進め、完成に近づけていきます。

もともとはソフトウェアやシステム開発などの「形のないサービス」を合理的・効率的に開発するために考え出された方法ですが、最近、これを「形のある製品」であるモノ作りの現場にも生かそうという試みが増えているようです。

アジャイル開発は、果たして「モノづくり」の現場にも応用できるのでしょうか。

「リーンスプリント」という解決策

「リーンスプリント」とは、「リーン・スタートアップ成長戦略(アッシュ・マウリヤ著)」に紹介されている考え方・実践方法で、主な目的としては、「経営上の大きな課題・事業課題を、2週間ごとに区切って断続的・反復的に進めていく方法」と記されています。

2週間の最初の日にスプリントプランニングミーティングを行い、開発内容を決めます。

そして2週間の最後の日にはスプリントレビューミーティングを行い、2週間で開発されたプロダクトや進捗をチーム内で共有します。

2週間を1単位として反復的に進めていく考え方は、アジャイル開発と似ていますが、以下の点がアジャイル開発と違います。

アジャイル開発の目的は「開発の速度」を高めることに対し、リーンスプリントの目的は「顧客化の速度(トランクション)」を高めることです。

アジャイル開発がプロダクトのデリバリーをゴールにしているのに対して、リーンスプリントは、意思決定をゴールにしています。

また、アジャイル開発が主に開発者(エンジニアやデザイナー)を対象にしているのに対して、リーンスプリントは、会社全体のステークホルダーが対象です。

つまり、アジャイル開発をより事業レベル・経営レベルまで拡大させて、より大きな課題を解決する考え方・フレームワークがリーンスプリントです。

「アジャイル開発をモノづくりに活かす」コツは、「アジャイル開発」という言葉をあえて使わずに、「リーンスプリント」という新たな言葉・概念で定義をした方が誤解されにくく、またプロジェクトを進めやすくなるのではないでしょうか。

「リーンスプリント」で重要な3つのフェーズと5つのステージ

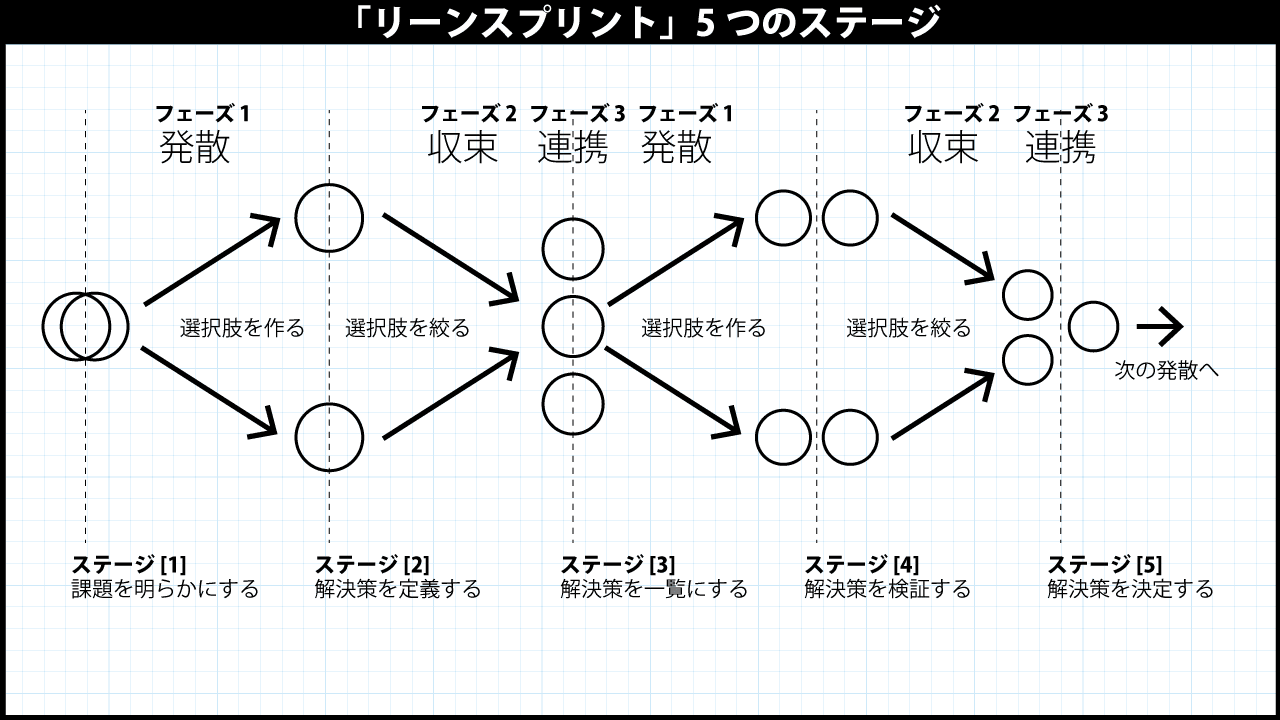

「リーン・スタートアップ成長戦略」によると、「リーンスプリント」を実践するには、考え方のフレームワークとして、まず「発散-収束-連携」の「3つのフェーズ」と「5つのステージ」をおさえる必要があります。

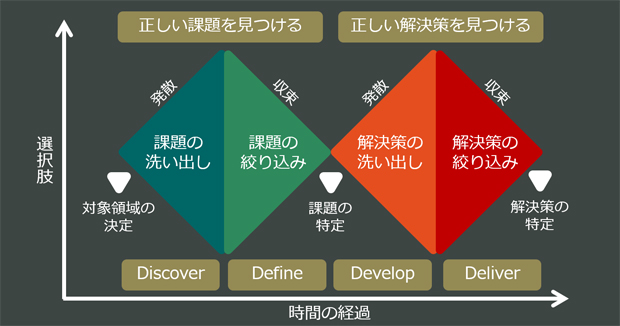

これはリーン・スタートアップの基本的な考え方「GO LEAN」の1部と定義付けられており、よく知られているデザイン思考のダブルダイヤモンドと同じ考え方です。

デザイン思考の方が歴史が古いので、おそらくデザイン思考から着想を得ていると思われます。

「3つのフェーズ」

人が多く集まると、何も取り決めがなければ、すぐに集団思考に陥ります。具体的には、参加者それぞれのバイアスで考えが独善的になり、発言もそれに準じた内容になります。

最近では、リモート会議がミーティングの主流になりつつある中で、これまでとは逆に発言がしにくい環境下におかれ、腹の中の考えと実際の発言が分離する傾向が高まっているように感じます。

そのような中で次のような考え方のフレームワークをミーティングの参加者全員で共有すれば、流れはスムーズになります。

まず最初にチームで課題を共有してアイデアを発散させ、選択肢を作るフェーズが必要です。

次に選択肢から最善の解決策を選択するフェーズが必要になります。

この2つのフェーズを経ることで、解決策を絞り込む「連携」のフェーズにたどり着くことができます。

「5つのステージ」

「3つのフェーズ」をベースにして、さらに思考を発展させると、次の枠組みは「5つのステージ」になります。

ステージ1:課題を明らかにする

ビジネスモデル上の制約に対する課題の共通理解を持ちます。

ステージ2:解決策を定義する

どうすれば制約を解決できるのか?共通のフォーマットをもとにチームメンバーが個別に解決策を考えます。

ステージ3:解決策を一覧にする

最善の施策を選択するため、解決策を一覧にして視覚化をします。そしてチームで合意のもとに実行の優先順位をつけます。

ステージ4:解決策を検証する

開発の実行、テストによってチームメンバーは発散しながら解決策が正しいか妥当かどうかを検証します。

ステージ5:解決策を決定する

検証結果をもとに、ミーティングで結果を分析して次のアクションをコミットします。このコミットを次のステージ1をにつなげます。

次の章では、具体的なプロセスを踏まえて詳細に解説をします。