デザインスプリント本の中でうまくいかない4箇所

公証10万部の大ベストセラーとなった「SPRINT 最速仕事術」と「デザインスプリント―プロダクトを成功に導く短期集中実践ガイド」は、デザインスプリントのメソッドが凝縮された、優れた書籍です。

ですが、書かれている内容をそのままやっても、決してうまくはいきません。英語圏ならうまくいくでしょうが、日本では企業風土に合わないところが沢山あるからです。

私はこれまでに本の通りにやろうと何度もチャレンジをしましたが、いずれもメンバーが途中で不安になり、先に進めなくなったり立ち往生してしまいました。

もしこれから「SPRINT 最速仕事術」または「デザインスプリント―プロダクトを成功に導く短期集中実践ガイド」をやってみようという方は以下の4つを変えることをお勧めします。

【その1】クレイジー8はうまくいかない

2つの本に「クレイジー8」というアイデア創出法が解説されています。A4コピー用紙を3つに折りにして、8つの面を作り、そこに8つの異なるアイデアを瞬間的に描きだす、というものです。

これはデザインスプリントの開発者・ジェイク・ナップ氏がGoogleの社員時代に考案したものですが、実際の事業開発の現場では使いものになりません。

ワークショップではその場が盛り上がって楽しいですが、実際には出したアイデアをソリューション化するのに別のスキルが要るので、はじめての方や慣れていない方は終了後に「あれ?これ、どうすればいいの?」と、戸惑うことになります。

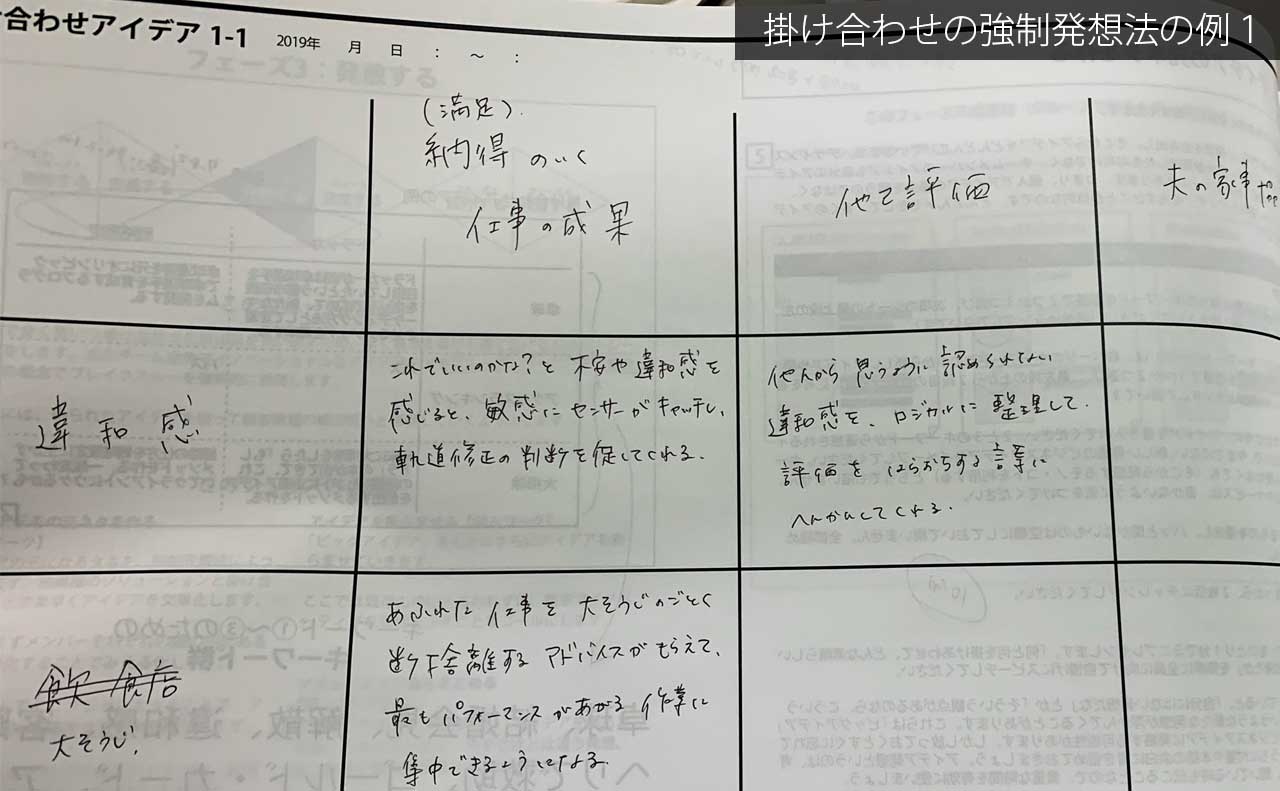

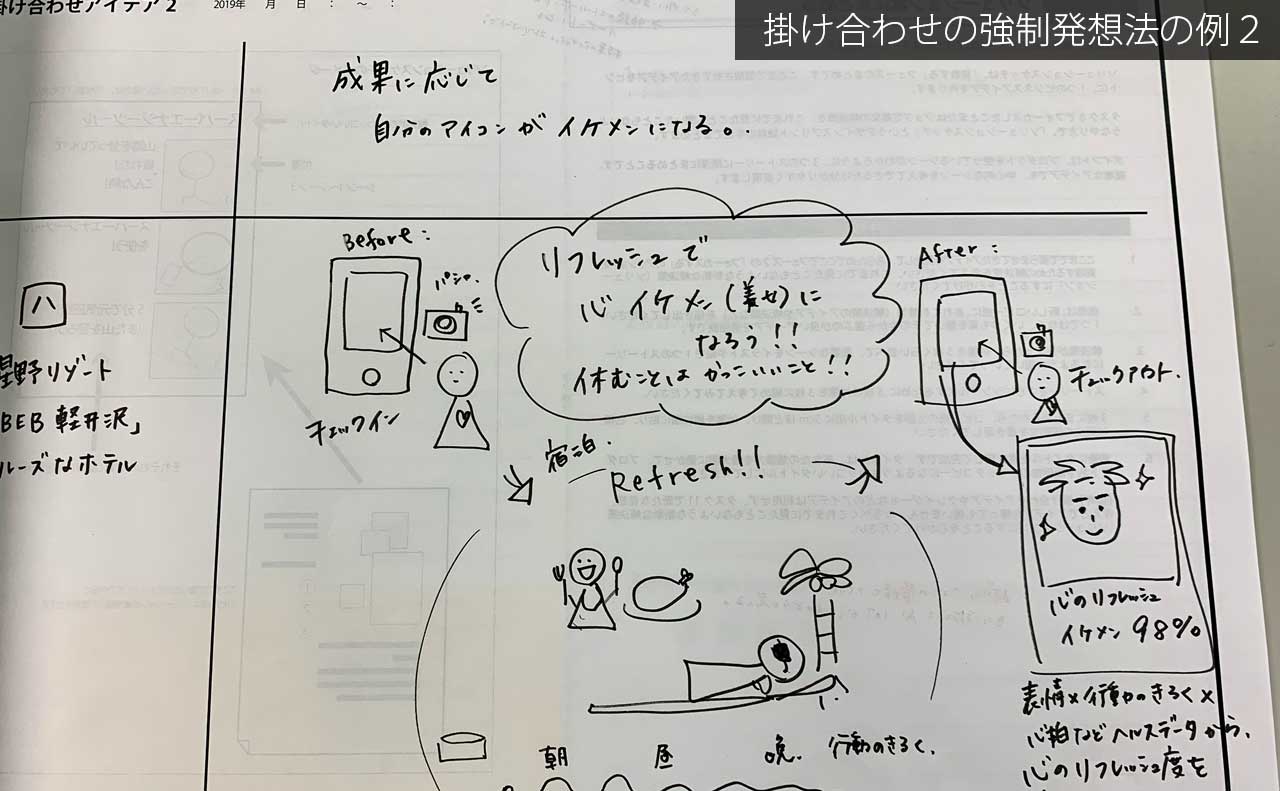

もしデザインスプリント中にサービスや商品に生かせるアイデアを出したいなら、クレイジー8ではなく、掛け合わせの強制発想法ををお勧めします。

マスの外側にキーワード書いて、交わったところにアイデアを書く

慣れてきたら図やイラストを使って分かりやすく描いてみる

【その2】HMWはうまくいかない

デザインスプリントの特徴の1つに「HMW(ハウ・マイト・ウィー・クエスチョン)」というものがあります。これは「How Might We?(どうしたらよりよい方法が得られるだろうか?)」と心の中で質問をして、適切な答えを出す、という手法です。

実は米国のスタートアップ界隈では有名な課題解決法で知る人ぞ知る方法なのですが、これもやはり日本の企業風土には向きません。

米国はご存知の通り「チャレンジ精神」を尊ぶお国柄であり、新たな発想や斬新なアイデアが尊重される傾向がもともとあるので、「新たな発想を繰り出してやろう」という人が多く、現に斬新なアイデアがポンポン出てきます。

ですからこの「HMW(ハウ・マイト・ウィー・クエスチョン)」も実際の仕事に溶け込んでおり、うまく機能しますが、日本ではそもそも「人違うことを考えてやろう」「自由に発想しよう」という国民性ではないので、クリエイターばかりのメンバーではない限り通常はたちまちその場が凍りつきます。

逆に日本人は、「課題は何だろう?」「問題点・原因を見つけよう」と考えた方が発想が広がるので、「課題の見える化」を進めることで、プロセスは先に進めやすくなります。

ポイントは、「課題」「問題」「リスク」などのあいまいな言葉を最初に定義して、事象を明確に分けることです。

【その3】ガチンコ対決はうまくいかない

「ガチンコ対決」は「SPRINT 最速仕事術」の中でも一二を争うくらいユニークな名前です。

本の中ではさらに「ランブル」「メモって投票」「偽の名投票」という3種類を状況によって使い分けると書いてありますが、実際にやってみると、どの状況の時にどの方法を使うかの判断が中々難しいです。

ファシリテーターでも迷うくらいですから、参加メンバーであればなおさらです。私はこれまでに、5~7回ほど「ガチンコ対決」にチャレンジしましたが、何回やっても良い成果は得られなかったです。

日本で「ガチンコ対決」が正確に実行でき、成果が出たプロジェクトがあったら、ぜひコツを聞いてみたいです。

「ガチンコ対決」はデザインスプリント名物「スーパー投票」で決めきれない時のための“ダメ出し”なので、実は重要なタスクです。

「スーパー投票」でプロトタイピングすべきソリューションがすんなり決まらない場合が少なくないからです。

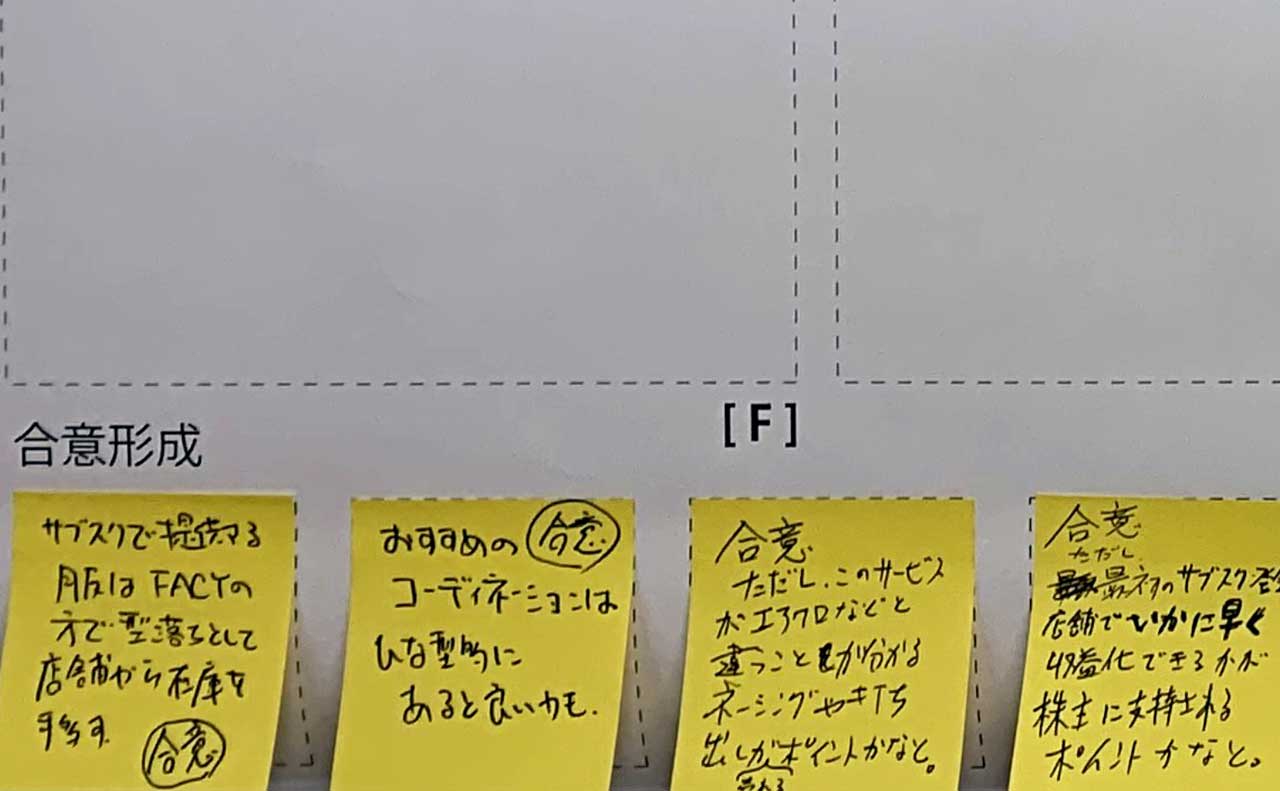

このような時は「ガチンコ対決」の代わりに「合意形成」を使うとうまくいきます。

「合意形成」とは、2017年の11月頃に私とサポートスタッフが考案したやり方ですが、シンプルかつ最強の方法で、考案以来2020年9月現在までに60回以上のデザインスプリントで実施していますが、一度も失敗したことがありません。

どのようにするかと言えば、投票で決まったソリューションに意見や不服があるメンバーが無記名でその意見をできるだけ詳しく書くだけです。

ポイントはその時に反対意見ではなく「合意。ただし~して欲しい」や「合意。ただし~もXXすべき」という前向きな文章の書き方をすることです。

これによって、意見の対立や思うように進まないフラストレーションを根こそぎ消し去ることができる、魔法の方法なのです。

意思決定者以外の全員が意見を書いて出すこと

【その4】振り返りは厳しめに

デザインスプリントの最終タスクは「五幕構成」というインタビューとそのまとめである「振り返り」です。

「終わり良ければ全てよし」とは誰が言った言葉か知りませんが、デザインスプリントも最後が肝心です。

まずインタビューの成果は、インタビューシナリオの完成度とインタビュアーの話術、それにメモの取り方によるところが大きいですが、この点は別のページで改めて詳しく解説します。

問題は「振り返り」で何をどう振り返るか?ですが、本では残念ながらここにページを割かれていません。

参加メンバーは、3日間(スプリントジャパンでは3日間ですべてのプロセスが完了します)手塩にかけてサービスや商品を育ててきたので、最終日になると少なからず愛着が湧いています。

だから、つい最後の振り返りが甘くなってしまいます。

「インタビューの反応はケッコウ厳しかったですが、概ねいい方向です!」

とか

「プロトタイプの出来栄えはまだまだですが、このままの方向で良いと思います!」

などと参加メンバーはつい甘めのコメントを発表しがちです。しかし、ファシリテーターはその甘い言葉を見逃してはいけません。

とは言えあまり厳しくすると、終わった後の業務に差し支える可能性もあるので、コメントを挟むよりも誰が見ても明らかなようにツールによって見える化すると良いです。

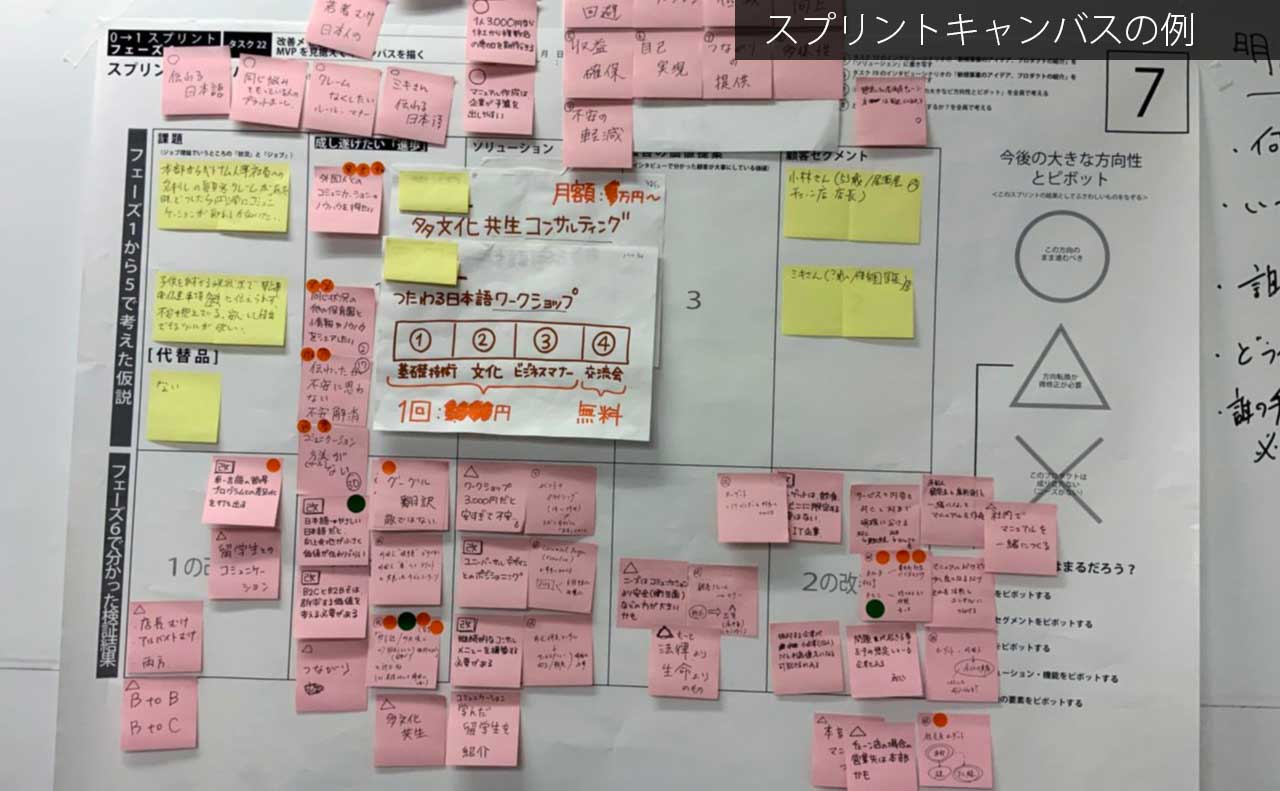

具体的には3日間の作業の総決算とインタビューの結果を「仮説検証」として「スプリントキャンバス」に残すようにします。

こうすると、客観的に「良い悪い」が判断できるようになり、上長や会社に対してのプレゼンやレポーティングにも説得力を増すことができます。

リーンキャンバスの主要指標+ジョブ理論の主要指標を合わせたもの

インタビューの反応を元に仮説検証を見える化する